Lo que la Gripe de 1918 y el SIDA de 1981 nos han enseñado y nosotros no hemos aprendido.

Vaya por delante que cuando hablo de “nuestra ignorancia” me refiero, ante todo, a mí mismo. Cuando todo esto empezó yo creía que iba a ser como la epidemia de SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) surgida en China en 2003: algo que surge en China y se queda en China. Incluso debí ponerlo por escrito en alguna parte. Por tanto, ruego que se vean estas reflexiones no como algo que “ya lo dije yo” sino surgidas de la constatación asombrada, algo perpleja y sobre todo preocupada por todo lo que estamos viviendo.

Sócrates fue considerado el hombre más sabio de Grecia por sostener aquello de “Sólo sé que no sé nada”. Ante la actual pandemia de COVID-19 nosotros no hemos sido Sócrates. En nuestra arrogancia, hemos llegado a creer que las enfermedades infecciosas eran cosa del pasado. El desarrollo de los antibióticos y de vacunas muy eficaces habían dado al traste, al menos en lo que llamamos Primer Mundo, con azotes como la tuberculosis, la poliomielitis, la difteria, la viruela, el sarampión, la escarlatina, etc. Esa misma arrogancia nos hacía pensar que la pandemia gripal de 1918 fue tan letal por ser anterior a la era antibiótica. La mayoría de muertes en la gripe del 18 eran debidas, –suponíamos–, a una neumonía sobrevenida que hoy hubiera sido tratada con antibióticos y se acabó. Además la Humanidad era otra; no había ni la movilidad ni el flujo de información del que ahora disponemos. Por si esto fuera poco, Europa salía de una guerra infame (1914-1918) y todo el Orden Anterior constituido se tambaleaba. El grado de conocimiento biomédico, por último, no era comparable al actual; nuestro conocimiento sobre los virus (creíamos) es actualmente muy superior al de entonces.

Pero a la vista de los acontecimientos que estamos viviendo, en medio de una pandemia tan intensa como la gripe de 1918, no nos queda más remedio que hacer alguna reflexión. En primer lugar, nos hemos dado cuenta de que si nosotros evolucionamos, los patógenos también lo hacen. Si ponemos cada vez más medios y medios de defensa, los patógenos terminan por superarlos. Es así como surgen las resistencias a los antibióticos (un pavoroso problema en el medio hospitalario) o patógenos capaces de burlar a nuestros sistemas de defensa, como el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana, causante del SIDA). Y en segundo lugar, hemos constatado lo poco que sabemos sobre la pandemia gripal de 1918, sobre todo desde el punto de vista estrictamente patológico. Un buen tema de estudio (¿una tesis doctoral quizá?) sería revisar todos los datos de autopsia de entonces y cotejarlos con los actuales de la COVID-19 (que por lo que llevo leído me parecen aún escasos). Esto viene a cuento de que se está abriendo paso la idea de que la letalidad de la pandemia gripal de 1918 pudo obedecer a mecanismos muy parecidos a los que presenta la actual COVID-19. En concreto, aludo a la tristemente famosa “tormenta de citokinas” que resulta en una destrucción generalizada del tejido pulmonar y que no es sino un hiper-reacción, una reacción exagerada de nuestro organismo frente al patógeno, y que no hay tratamiento antibiótico que valga ante ello, por cierto. La Medicina de 1918 no conocía este tipo de mecanismos patogénicos y nosotros estamos empezando a conocerlos.

Es cierto que el pensamiento autocomplaciente que he denunciado recibió un golpe significativo con la aparición del SIDA en 1981. Ahora bien, a diferencia de la pandemia de 1918 o de la actual, el SIDA presentaba características que entroncaban con las procesiones de flagelantes (a veces violentas) de la Edad Media ante la Peste Negra de 1348 en penitencia por los pecados de la Humanidad. Explícita o implícitamente mucha gente pensaba que el SIDA era algo propio de colectivos marginales, y que por tanto, no tendría por qué afectar a la población en su conjunto. Esta idea era y es bastante discutible, pero nadie me puede negar su aceptación, bastante amplia, en nuestra sociedad. Pero la terrible afectación en países de África o en colectivos como los enfermos de hemofilia debería hacernos hecho reflexionar mucho más profundamente sobre la naturaleza de las enfermedades. No olvidemos que la gran aportación de Hipócrates de Cos, padre de la Medicina occidental, fue postular el origen natural, y no sobrenatural, de las enfermedades.

La epidemia de SIDA puso al descubierto otra característica que reviste una enorme importancia ante la pandemia actual: el papel de las grandes compañías farmacéuticas. El éxito del Proyecto Manhattan en la fabricación de una bomba nuclear inauguró una época dorada de la investigación científica “oficial”, es decir, financiada por entidades gubernamentales. Pero el sesgo neoliberal del cambio de siglo, ejemplificado por el “Fin de la Historia” de Fukuyama tras la caída del “socialismo real” ha resultado, entre otras cosas, en el apartamiento de las entidades gubernamentales o de la sociedad civil clásica de la investigación biomédica y su relevo por la iniciativa privada (si es que podemos llamar “privada” a las grandes multinacionales farmacéuticas). Multinacionales que construyendo sobre la base del impresionante desarrollo de la Biología Molecular (la gran protagonista de la Ciencia en la segunda mitad del siglo XX y en los inicios del XXI) son ahora las auténticas depositarias de la vanguardia de la investigación biomédica en todos los órdenes. Con dos terribles consecuencias: El elevadísimo costo de la terapéutica antiviral en el caso del SIDA (y el que presumiblemente se avecina ante COVID-19) y el práctico abandono de la investigación en enfermedades raras o propias del Tercer Mundo, con poco mercado que ofrecer.

Asistimos ahora a una carrera desenfrenada por encontrar antivirales efectivos o vacunas contra la COVID-19. Uno tiende a creer que es la promesa de ingentes beneficios la motivación única de esta carrera; y esto es lo que los defensores de una economía liberal a ultranza ponen como ejemplo del óptimo funcionamiento de la economía de mercado. Porque la enorme inversión puesta al servicio de encontrar remedios efectivos contra el virus terminará repercutiendo en el beneficio a través del precio del producto final. Aun en el mejor de los casos, el resultado distará de ser algo óptimo, puesto que no quedará al alcance de la mayoría. Sólo quienes disfrutamos de un Sistema Público de Salud (y aun así, con serias reticencias) podremos permitirnos el lujo de ese tipo de tratamientos (razón de más para cuidar dichos sistemas). Un serio contraste con lo que fue en tiempos no tan lejanos la percepción pública de la Ciencia: el Sabio desinteresado que se niega a patentar su trascendental descubrimiento en aras de su generalización para bien de la Humanidad.

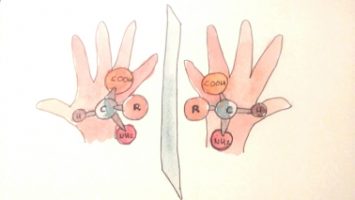

Hay una tercera característica que la epidemia de SIDA puso de manifiesto. Los virus no son formas primitivas de vida. Antes al contrario, son formas muy evolucionadas, aunque no “vivas” de vida. Trataré de resolver esta aparente paradoja. Los virus son el parasitismo llevado a sus últimas consecuencias. Entendemos el parasitismo en un sentido amplio, es decir, simplemente vivir a costa de otros seres vivos. Eso nos pone a la especie humana y de hecho a todos los Animales y los Hongos como parásitos porque dependemos de otros (Plantas y Bacterias) para vivir. Veamos el caso de un conocido parásito, la Tenia o Solitaria, un gusano platihelminto que vive en nuestro intestino. Este gusano carece, entre otras cosas, de aparato digestivo; porque ¿para qué lo quiere, si vive rodeado de alimento ya procesado y listo para su absorción y asimilación? En cuanto a nosotros, el organismo humano es incapaz de sintetizar muchas moléculas necesarias para mantenernos vivos: por ejemplo, las vitaminas, o los aminoácidos esenciales, o los famosos ácidos omega-3. Todas ellas las obtenemos alimentándonos de otros seres vivos que sí son capaces de sintetizarlas. Pues bien, los virus han llegado al colmo del parasitismo: ni siquiera necesitan un metabolismo productor de energía y capaz de sintetizar moléculas: lo obtienen parasitando nuestras células y reproduciéndose dentro de ellas, utilizando todas las herramientas celulares para su reproducción.

Ante una infección, bacteriana o vírica, nuestro organismo responde con lo que se llama Respuesta Inmune. Por una parte, esta respuesta consiste en la producción de anticuerpos, moléculas capaces de bloquear algunas características del agente extraño invasor; por otra, consiste en la movilización de determinadas células capaces de destruir a las del invasor o de ayudar de muchas maneras a que éste no prospere. Pero el virus del SIDA (el VIH) tiene la particularidad de atacar precisamente a una población específica de estas últimas células, con lo que desbarata la respuesta inmune pero no solamente contra sí mismo, sino contra cualquier otro agente que intente invadir el organismo (en esto consiste la llamada “inmunodeficiencia”). Así, organismos que en principio son inocuos o son mantenidos a raya por un sistema inmune intacto, pasan a ser peligrosos patógenos en un enfermo de SIDA.

Es decir, el VIH sacudió nuestra concepción de las enfermedades infecciosas al atacar precisamente a los mecanismos que nuestro organismo tiene para defenderse de ellas. En esto consiste la extrema peligrosidad del VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana). Y nos demostró que los virus también tienen un enorme potencial de evolución hacia formas terriblemente patógenas. El coronavirus SARS-CoV-2 ha demostrado que este potencial de patogenicidad puede perfectamente adoptar otras formas y maneras, como veremos.

Ante la COVID-19 nos encontramos exactamente igual que ante el SIDA en 1982: sin vacunas, sin antivirales efectivos y ante unos enemigos, el SARS-CoV-2 (coronavirus) y el VIH que presentan características que dificultan extraordinariamente el combate. El uno (VIH) porque ataca a las propias células encargadas de la respuesta inmune; el otro (coronavirus SARS-CoV-2) porque en ocasiones desencadena una reacción hiperinmune que destruye los pulmones del paciente llegando a causarle la muerte, aparte de una afectación multiorgánica de la que empezamos a saber algo. Eso sí, conocemos hasta los últimos detalles de su Biología Molecular. Pero por otra parte nos encontramos igual que la humanidad ante la pandemia gripal de 1918: sin ningún remedio efectivo ante una enfermedad terriblemente contagiosa. En el caso del coronavirus SARS-CoV-2, agravada por el extraordinario grado de comunicación y movilidad de la Humanidad actual.

De todo esto se deduce una primera conclusión o mejor, enseñanza, derivada de la actual pandemia: La investigación biomédica debe volver al ámbito oficial. Se mantienen importantes presupuestos para la Defensa (que yo no discuto, quede claro); pero lo que estamos viviendo nos induce a pensar que se deberían mantener también presupuestos para una Defensa Biológica, que no busquen un beneficio inmediato sino una preparación material y científica ante cualquier circunstancia imaginable, de manera que no vuelva a encontrar a una Humanidad indefensa. Puede que la próxima pandemia tarde otros cien años en aparecer, pero puede que aparezca el año que viene. Entiendo que el beneficio económico sea un incentivo poderosísimo para la iniciativa privada; ahora bien, es cuando menos discutible que este beneficio se derrame selectivamente sobre los sueldos y bonus de unos ejecutivos privilegiados mientras los científicos de base, sobre todo los más jóvenes, viven con un salario no conmensurable con su formación y su trabajo.

Sobre el autor: Enrique Battaner

Enrique Battaner, catedrático, biólogo molecular y ex-rector de la prestigiosa Universidad de Salamanca.